Le 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, plus connu sous son acronyme FESPACO, s'est tenue en février et mars 2025 avec comme thème "Cinémas d'Afrique et identités culturelles". En partageant des réflexions et des extraits de leur journal visuel sur film, l'écrivain Makella Ama explique ce qui distingue le FESPACO et pourquoi ce festival a une portée culturelle singulière.

Libation March through the city of Ouagadougou during FESPACO 2025. Photo: Makella Ama.

Dans une salle faiblement éclairée, une communion d’oreilles résonne aux sons d’un balafon (balangi, gyil, xylophone), d’un shekere (calebasse perlée, cabasa, axatse), d’un bendré (bare, djembé, tambour de calebasse) et d’une kora. Nous venons de visionner Hanami (2024) de Denise Fernandes au Ciné Burkina de Ouagadougou, et la réverbération – à la fois auditive et spirituelle – qui partage l’espace avec nous ne se dissipera jamais vraiment tout au long de cette 29ème édition du festival.

Hanami by Dir. Denise Fernandes, Switzerland, Portugal, Cape Verde, 96 min, 2024, film still. Courtesy of MoreThan Films.

Depuis sa genèse en 1969, le FESPACO, initié par cinq pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Cameroun et le Niger, le festival biannuel a évolué pour inclure quarante-huit pays du continent et de la diaspora. Ses prix prestigieux comprennent l’Etalon de Yennenga, du nom de la princesse guerrière de l’empire Mossi, et le Prix du Public. Outre les projections, le festival se caractérise par un mélange d’ateliers encourageant le discours critique, de conférences invitant au commentaire social, de cérémonies de libation et de marches à travers la ville.

Le FESPACO a débuté par une rencontre d’une semaine entre quinze passionnés de cinéma africain, dont François Bassolet, Claude Prieux, Alimata Salembéré et Ousmane Sembene, qui souhaitaient voir des films africains réalisés par des cinéastes africains. La diaspora a toujours été une composante essentielle du festival, comme en témoigne l’inclusion de films tels que Losing Ground de Kathleen Collins (États-Unis, 1982), Burning an Illusion de Menelik Shabazz (Barbade, 1981) et Rue Casre Negres d’Euzhan Palcy (Martinique, 1983).

La contestation croissante du monopole de la France en matière de distribution de films a eu pour conséquence que les films africains n’ont été projetés que dans des contextes européens et ont été interdits de projection dans les pays africains, comme l’explique Camera D’afrique (1983). Dans un passage particulièrement marquant du film, Med Hondo compare ce processus à celui qui fabrique des babouches ou des boubous : « s’il ne peut ni exposer ni vendre son propre travail au marché, il est réduit à l’état de consommateur crédule. Pourquoi importer des boubous alors qu’il est capable d’en produire lui-même ? Si le marché n’est pas contrôlé ! Si l’Africain ne voit pas sa propre image ! Il est dominé et aliéné ». Le film et sa distribution ont toujours été politiques, et les festivals de films africains comme le FESPACO et le Festival International de Carthage (Tunisie) ont fonctionné comme des couturières tentant activement de démêler ces politiques.

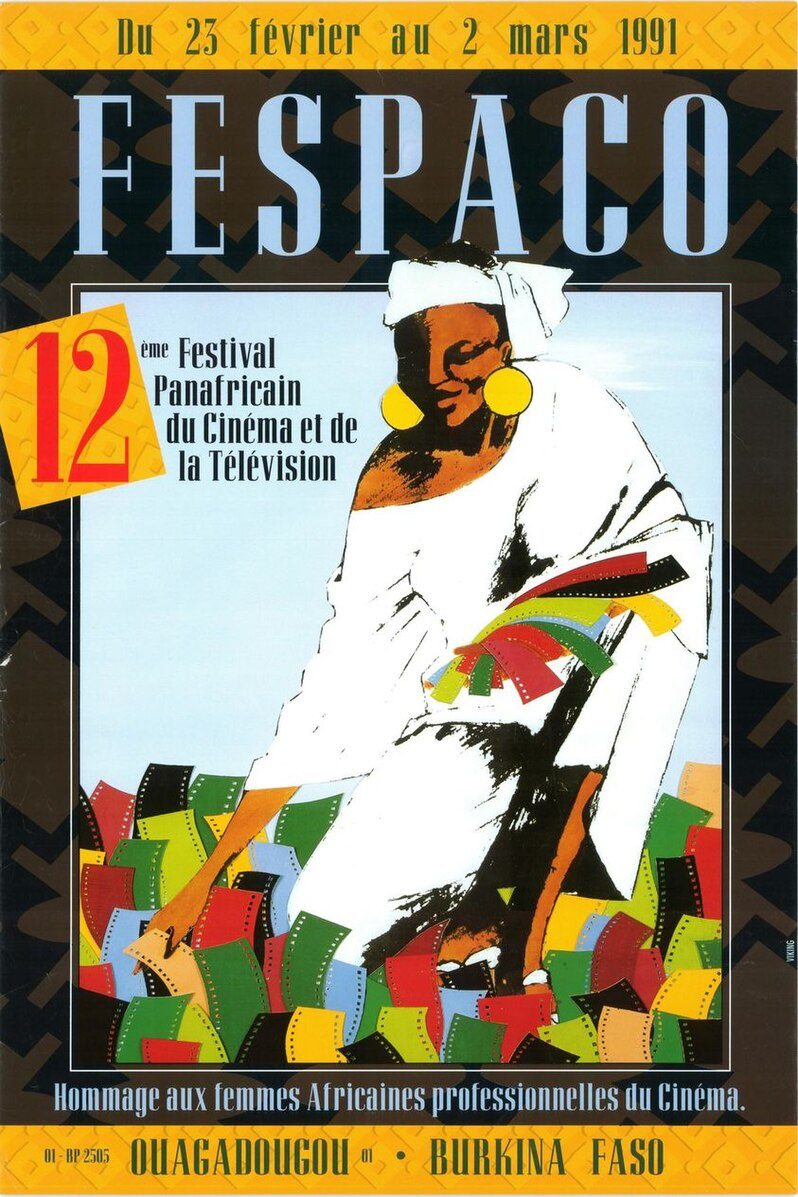

FESPACO poster 1991.

À une époque marquée par une incertitude palpable quant à l’état des festivals de cinéma, le FESPACO demeure l’un des principaux événements culturels majeurs en Afrique et la présence d’une toile de fond politique chargée est l’une des constantes de son évolution, en particulier sous la gouvernance de l’actuel président Ibrahim Traoré.

Il s’agit d’un sous-texte important pour le festival, car il nous rappelle que l’esprit du FESPACO est enraciné dans la protestation contre la dictature eurocentrique. Cet esprit de défi politique a été initialement imprégné par l’engagement actif du président révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara qui a défié la culture, la corruption et la colonisation. Trois C qui ont toujours apporté plus de questions que de réponses. Avant son assassinat en 1987, Sankara a apporté un soutien social et financier et a fixé le thème de l’édition 1985 du FESPACO : « Le cinéma et la libération des peuples ». Sankara, qui était également guitariste dans le groupe Tout-à-Coup Jazz, avait un dévouement quasi spirituel à la sensibilisation du public à la nature intrinsèquement politique de l’art. Comme il l’a déclaré aux Nations unies en 1984, « je parle au nom des artistes… poètes, peintres, sculpteurs, musiciens et acteurs… qui voient leur art prostitué par l’alchimie des astuces du slow business ». Cette déclaration témoignait de son engagement à sensibiliser l’opinion publique.

Libation March through the city of Ouagadougou during FESPACO 2025. Photo: Makella Ama.

C’est vraisemblablement l’absence d’un tel ethos qui rend une grande partie de l’industrie cinématographique creuse. Bien que des appels à l’action continuent d’être lancés en faveur d’interventions pour de meilleures conditions de travail, salaires et droits, notamment pour tous les acteurs impliqués dans la production cinématographique, il semble souvent que ces appels, du moins de la part de ceux qui détiennent le pouvoir monétaire, ne soient rien d’autre que des réactions instinctives caractérisées par un manque de croyance authentique et de volonté de changement. C’est un contraste significatif avec des personnalités telles que Ibrahim Traoré, présent lors des cérémonies d’ouverture et de clôture du FESPACO, qui s’illustre par un engagement en faveur du renforcement des communautés locales marginalisées et de la réorientation des rapports de pouvoir hors des sphères de l’élite occidentale. Dans le sillage du combat de Sankara contre le néocolonialisme, la promesse de souveraineté africaine portée par Traoré a imprégné l’ambiance du festival, soulevant une question : si le patriotisme reste une vertu chère à beaucoup, peut-être devrait-il être habité d’un véritable esprit.

Hunter Warrior Tribe from L’arourie post a Libation March during FESPACO. Photo: Makella Ama.

En embrassant les dimensions alchimiques et les résonances du cinéma, la programmation du FESPACO déploie une profonde révérence pour la cérémonie. Chaque édition met un pays à l’honneur, célébré par une série d’activations lors de la cérémonie d’ouverture. Cette année, le Tchad a inauguré le festival en mettant en scène théâtre rituel chargé durant quatre heures : Un griot occupe le devant de la scène en racontant des histoires du pays / des femmes et des hommes âgés se défiant du regard en pleine danse traditionnelle zaghawa / des cris de respect perçants en hommage au décès de Souleymane Cissé / un orchestre inondant nos oreilles une fois de plus / des ancien/ne/s perché/e/s sur des chaises surélevées nous regardant, en tant que public, dans une profonde contemplation / ici, nous nous regardons tous / nous nous regardons les uns les autres / il y a une charge explosive dans l’air / un chant / une réverbération accentuée qui résonne dans le stade / des promenades lentes et régulières d’un côté à l’autre de la scène / une explosion de breakdancers / un homme coutumier / il y en a toujours au moins un / couvert de la tête aux pieds / une foule de gens qui se promènent dans les rues de la ville. toujours au moins un / couvert de peinture jaune / et verte / et rouge / un autre cri perçant / une éruption d’applaudissements suivie d’une éruption de silence à l’entrée en scène d’Ibrahim Traoré / l’agitation d’un drapeau / l’agitation d’un drapeau / l’agitation d’un drapeau.

Cet esprit a débordé de la cérémonie d’ouverture pour se répandre durant plusieurs jours dans les rues de Ouagadougou. Sur le chemin du retour à la maison, nous entendions le son d’un tambour familier résonner dans une enceinte non identifiable, nous passions devant le siège du FESPACO dont le sol était rempli de familles et d’enfants, ou nous nous rendions au tristement célèbre De Niro, nous nous tenions d’un côté pour commander des boissons ou de l’autre pour regarder un groupe de chevaux noirs s’approcher pour accueillir des rappeurs burkinabés, en plein milieu de la manifestation, sur des scènes improvisées.

Stewards at FESPACO Headquarters 2025. Photo: Makella Ama

C’était exaltant de voir la symbiose entre le cinéma et un véritable sentiment de culture panafricaine. Pour moi, le cinéma n’a jamais été seulement une question de cinéma. Il s’agit de la capacité à voyager métaphysiquement à travers l’espace et le temps, à se plonger dans le souvenir, à s’immerger dans quelque chose d’autre lorsque je perds le lien avec ce qui me fait me sentir vivant. Être au cœur de l’effervescence de Ouagadougou pendant cette période signifiait que l’idée du cinéma ne se limitait pas à une salle obscure avec quatre murs et un écran. Il se vivait dans un stade en plein air, sous les étoiles, accompagné des sons d’un marché voisin. Il se vivait sous une chaleur de 40 degrés qui rappelait à notre peau la sensation de boire de la couleur orange. Le cinéma se déroulait tout autour de nous.

À l’ère des performances-conférences, qui témoignent d’un désir universel de partager des espaces non passifs avec d’autres personnes, je me demande comment pousser encore plus loin cette rupture avec les conventions. Comment partager des espaces avec des publics au-delà des sphères élitistes et souvent asphyxiantes de l’art et du cinéma ? Comment exiger davantage de nous-mêmes, en tant que spectateur/ices et contributeur/rices, pour l’écologie du cinéma ?

Lors de l’exposition Per Ankh de June Givanni à Raven Row en 2023, Gaston Kabore a évoqué la cérémonie qui consiste à se rassembler autour d’un baobab – qui n’était pas nécessairement un arbre, car il s’agissait d’une table – et la façon dont cet espace était propice à des conversations spirituelles sur le cinéma et ses cultures. « Les gens attendaient leur tour pour être invités à la table et prendre la parole. Il s’agissait vraiment pour les ancien/nes de transmettre leurs traditions et de créer des réseaux. » Cela témoigne d’un effritement progressif des espaces où respirer et digérer les films. La culture cinématographique actuelle consiste à assister à une projection puis à rentrer chez soi, ou à assister à une séance de questions-réponses dont la richesse dépend entièrement des interrogations soulevées par les personnes présentes dans la salle.

Je voudrais lancer un appel en faveur d’espaces d’activation au-delà de ces contraintes. Ce que beaucoup commencent peut-être à perdre, c’est le sens de la cérémonie. Si le patriotisme demeure une vertu beaucoup revendiquée, ce patriotisme devrait peut-être avoir un esprit. Après tout, rien de ce que nous faisons n’est jamais vraiment fait seul. Bien que nous soyons notre propre soleil, comme l’a dit Ousmane Sembene en 1983, nous ne sommes pas des soleils isolés. Du moins, pas dans le domaine du cinéma.

Makella Ama (né à Accra, au Ghana) est une créatrice anti-disciplinaire dont la pratique prend souvent forme à travers la curation, l’anthropologie visuelle et l’écriture à travers un prisme sensoriel. Sa pratique est ancrée dans son expérience communautaire et son travail auprès des enfants placé/es en institution et des jeunes réfugié/es. Une question qui préoccupe souvent Makella est la suivante : comment démystifier les liens entre la narration, l’histoire et la capacité à donner vie/lumière/mémoire aux archives ?

Traduit par Manyakhalé „Taata“ Diawara.

HISTOIRES D'EXPOSITIONS

More Editorial