Le peintre congolais Djilatendo, qui exposa pour la première fois à Bruxelles en 1929, fait l’objet d’un regain d’intérêt en Europe. Ce retour ne s’opère pas sans réflexions ni sans dilemmes.

Thela Tendu alias Djilatendo, Sans titre, vers 1930 Aquarelle et encres de couleur sur papier. Courtesy Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles Photo : Philipp Hänger

L’exposition Patterns for (Re)cognition à la Kunsthalle Basel du 13 février au 25 mai 2015 est présentée comme « la plus grande exposition à ce jour » de Vincent Meessen mais aussi comme la plus importante présentation des œuvres abstraites de Djilatendo. Si la plaquette de présentation de l’exposition n’est pas avare de superlatifs pour la présence des deux artistes dans l’exposition, elle ne leur donne pas pour autant le même statut. Il y a d’une part, Vincent Meessen, l’artiste belge qui monte et s’apprête alors à représenter son pays à la Biennale de Venise et d’autre part, Djilatendo, un artiste congolais décédé à la fin des années 1950, peu connu, dont les œuvres ont été dépoussiérées de la Bibliothèque Royale de Bruxelles qui ne se doutait pas de la richesse de sa collection. Cette exposition est plus qu’un hommage à l’artiste congolais et s’inscrivant dans la démarche des derniers travaux de Meessen, elle permet de relire la modernité et son bagage colonial avec les outils de la pensée critique occidentale. Ce dernier aspect qui pourrait poser question : à quelle réponse s’ouvre-t-on en reposant le problème du déni du colonisé dans un autre moment, dans un autre contexte, mais toujours avec des outils conceptuels occidentaux ?

L’exposition s’est construite autour des aquarelles de Djilatendo. Ce dernier est considéré comme l’un des précurseurs de l’art congolais moderne avec Albert Lubaki et d’autres moins connus comme Massalai et Ngoma. Ils constituent le groupe que l’on nomme les « imagiers du Congo » que l’Europe « découvre » à la fin des années 1920 à la faveur du tandem Georges Thiry (agent colonial au Congo belge) et Gaston-Denys Perier (fonctionnaire du ministère des colonies en Belgique). Ils présentent des expositions entre 1929 et 1936 à Genève (Musée d’ethnographie de Genève), Bruxelles (Premier Salon National d’Art nègre et exposition des arts populaires au Musée des Beaux-arts), Anvers, Rome (Exposition d’art colonial) et Paris. Leur production d’aquarelles, qui s’inspire de la pratique de peinture sur case, est exécutée sur commande de Thiry et entièrement expédiée en Europe. Elle n’y rencontre qu’un succès mitigé.

Djilatendo est un tailleur qui vit à Ibanc, une localité près de l’actuelle ville de Kananga, dans la province de Lulua, au centre de la R.D.Congo. Sa production est constituée de peintures des scènes figuratives illustrant sa vision de la modernité (des voitures, des avions, des personnages habillés à l’européenne, avec des parapluies, etc.), mais aussi d’aquarelles abstraites. Il a illustré le livre L’éléphant qui marchait sur les œufs, première publication de fables parue en 1931 qui aurait été retranscrite par un auteur congolais nommé Badibanga.

Dans Patterns for (Re)cognition, Vincent Meessen met les aquarelles abstraites de Djilatendo en dialogue avec les tests d’André Ombredane, un psychologue français qui introduit les test cognitifs dans le but d’identifier les meilleures « ethnies » où embaucher la main d’œuvre pour l’industrie coloniale. Ces films sont réalisés par Robert Maistriaux, dont Meessen fait assez peu cas, outre les crédits de la vidéo sur les tests Congo TAT d’Ombredane. Maistriaux est l’auteur de l’ouvrage L’intelligence noire et son destin, paru en 1957 (quatre ans après la vidéo présentée dans l’exposition) et où on peut lire des phrases coriaces sur les capacités intellectuelles des populations qui sont soumises à ces tests, particulièrement ceux qui vivent « en brousse ». On peut lire par exemple que :

« C’est qu’en effet, la première enfance du noir se passe dans un milieu intellectuellement inférieur à tout ce que nous pouvons imaginer en Europe » (p. 191)

Trpis oeuvres de Djilatendo de gauche à droite : Thela Tendu alias Djilatendo, Sans titre, vers 1930 Aquarelle et encres de couleur sur papier. Courtesy Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles; Thela Tendu alias Djilatendo, Sans titre, vers 1930 Aquarelle et encres de couleur sur papier. Courtesy Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles; tshela-tenduo alias Djilatendo, Sans titre, 1931 Aquarelle et encres de couleur sur papier. Courtesy Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles. Photo : Philipp Hänger

Les tests qui sont pour partie construits sur la capacité à réagir à des formes abstraites sont utilisés pour démontrer ces affirmations. La démonstration de Vincent Meessen prend le contrepied de cette démarche pseudo intellectuelle en s’appuyant sur les œuvres abstraites de Djilatendo entre 1920 et 1940.

« En voyant comment ce rapport à l’intelligence a été construit, on ne peut pas s’empêcher de les mettre en rapport avec l’art abstrait qui est produit en même temps et qui connait un boum extraordinaire en Europe. (Meessen dans une interview du 22 juillet 2015). »

Meessen s’intéresse également au passage de la peinture sur case vers le papier à l’introduction de la signature, qui marque la naissance de l’artiste individuel et témoigne d’une production qui s’ouvre au marché de l’art. Djilatendo signe ses œuvres de diverses manières : ThselaTendu, tshelatendu, tshe latendu, Tshela tendu, Thelatedu, tshielatendu, thielatedo, Tshalo Ntende, etc. À la suite des travaux de la chercheure allemande Katherin Langenhol, Meessen poursuit le dénombrement des différentes orthographes de Djilatendo et en dénombre quarante-deux. Il s’intéresse également à l’emplacement de la signature sur la peinture, et note que l’artiste s’évertue à répéter un motif, jusqu’à une forme de transformation et c’est là qu’il inscrit sa signature et les différentes orthographes de son nom propre.

« La demande qui lui est faite est d’authentifier l’œuvre. Ma conviction est qu’il pose un geste conscient et qu’il se joue du critère colonial de la fixité comme attribut de l’artiste moderne. Et même s’il ne le fait pas de manière consciente, l’artiste déjoue à la fois l’alphabet, l’outil d’identification qui lui est imposé, et la fixité qui en découle. Il se donne ainsi la capacité de se déplacer dans son travail. (Meessen dans une interview du 22 juillet 2015). »

Avec les deux itérations de l’exposition, Meessen a changé le nom de l’artiste avec qui il expose en duo. Au Kiosk de Gand, c’était Tshiela Ntendu, à la Kunsthalle de Bâle, c’est Thela Tendu. Il me semble qu’en renonçant à l’orthographe plus ou moins acquis de Djilatendo et en modifiant le nom dans la communication des expositions, il entreprend une dilution de son identité alors que la volonté de l’artiste aurait été de se démultiplier.

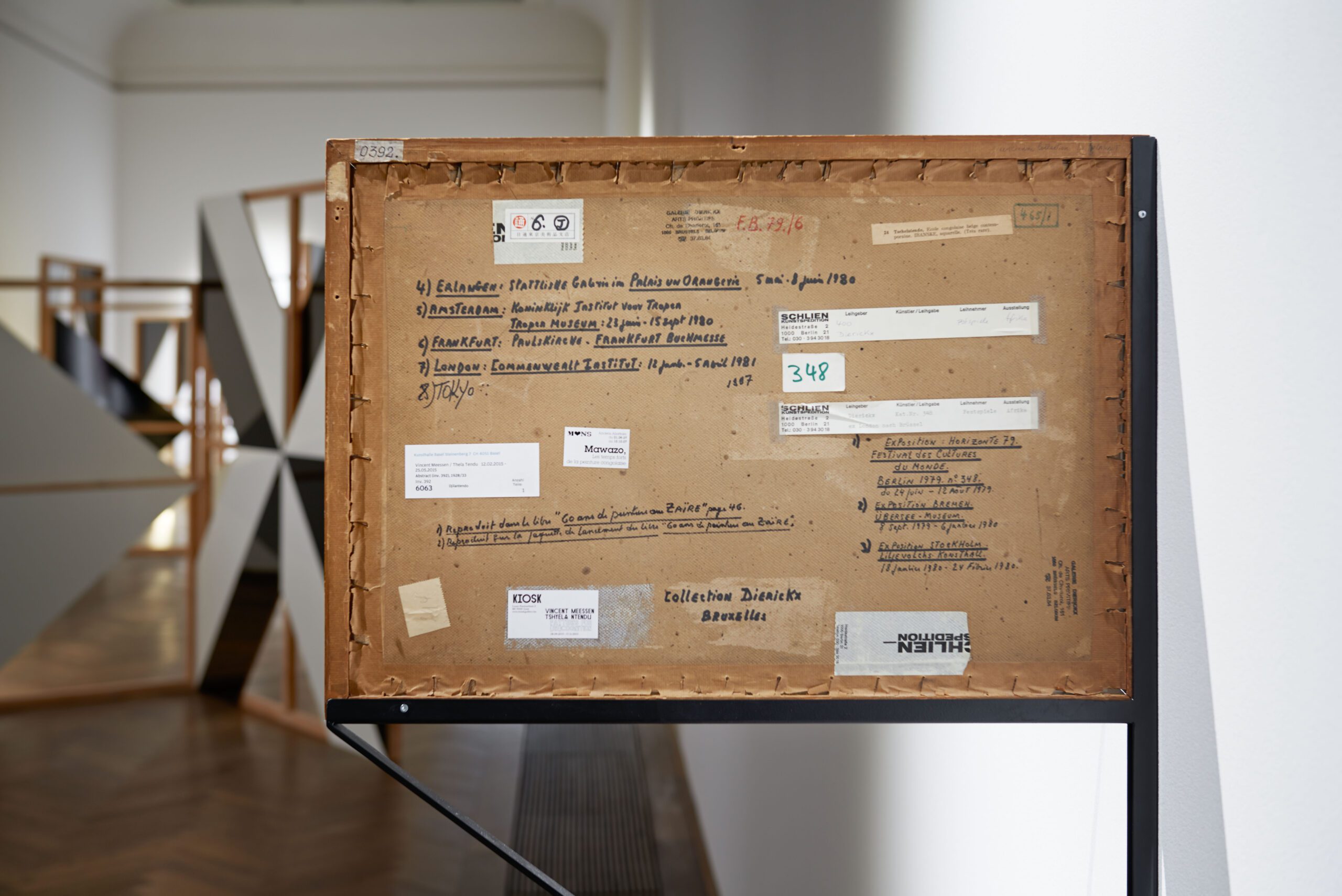

je Thsela te-ndu, Sans titre. vers 1928–33 (dos) Gouache sur papier, système de présentation métallique.

Courtesy Pierre Loos, Brussels. Photo : Philipp Hänger

Par ailleurs, dans l’itération suisse de l’exposition, qui comprend une trentaine d’aquarelles réparties dans cinq salles, aucune ne laisse entièrement l’espace d’expression à Djilatendo qui se retrouve assujetti à d’autres voix, toutes occidentales : la première salle le met en dialogue avec les films sur les tests d’Ombredane, la deuxième le ramène à un dialogue sur l’affinité entre les peintures de Paul Klee et son identité Kuba, la troisième voit réapparaître les publications d’Ombredane, la quatrième est consacrée à une revisitation de Jan Vansina, père de l’histoire orale qui rencontre Djilatendo en 1953 et dans la cinquième, qui est la plus fournie, Meessen a choisi de placer son œuvre recouvrant tout le plancher et qui crée un dialogue avec l’espace. C’est comme si cette voix congolaise, pour trouver sa place dans la modernité a besoin de « cautions » occidentales ou d’interprétateurs auprès de ceux qui doivent approuver sa place dans cet aréopage.

Je note avec satisfaction la démarche différente entreprise pour le projet suivant Personnes et les autres, présenté à la biennale de Venise où Vincent Meessen est parti à la rencontre de Joseph M’Belolo Ya M’Piku, membre congolais de l’international situationniste, et a fait revivre un texte engagé qu’il a rédigé en mai 1968.

Tout cela nous rappelle la grande tâche qui reste encore à faire pour réécrire l’histoire, les histoires, de l’art ou de la pensée selon les perspectives des colonisés. Le travail de Meessen nous rappelle à la nécessité d’un travail profond et perpétuel de repenser, de réécrire et, pour paraphraser V.Y. Mudimbe, de Reprendre.

Patrick Mudekereza est un écrivain et producteur culturel. Il habite et travaille à Lubunbashi en RDC. À la tête du centre d’art Picha, il également cofondateur de Rencontres Picha, la biennale de Lubumbashi.

More Editorial