En vue de la biennale de Dakar, C& présente une petite série introduisant de jeunes talents, artistiques, curatoriales et leur projet. Eva Barois de Caevel est la curatrice de l'exposition

Qui a dit que c'était simple / Who said it was simple. © Antoine Tempé. Courtesy: Raw Material Company

C& : Vous avez travaillé dans plusieurs domaines de l’art, manipulé différents médiums et cela dans des lieux différents, à Dakar comme à Paris. Vous êtes jeune. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous décrire votre parcours ?

Eva Barois de Caevel : J’ai débuté par l’étude des sciences humaines. Je viens des classes préparatoires littéraires. Ensuite, je me suis spécialisée dans la philosophie esthétique et l’histoire de l’art lors d’une licence à la Sorbonne, suivie d’une maîtrise en histoire de l’art contemporain durant laquelle je me suis concentrée sur des questions ayant trait à la vidéo en art contemporain, à l’influence du cinéma et au cinéma expérimental. Enfin, j’ai suivi le master professionnel « L’art contemporain et son exposition », toujours à la Sorbonne, qui est un master de formation aux pratiques curatoriales. Par la suite, j’ai travaillé à la production de films d’artistes. Aujourd’hui, je débute comme commissaire d’exposition indépendante, que ce soit dans le cadre des activités menées au sein du collectif dont je fais partie (Cartel de Kunst) ou dans le cadre d’une résidence comme celle qui s’achèvera en mars à Raw Material Company.

C& : Comment est né le cycle d’exposition « Libertés individuelles » ?

EBDC : Quand Koyo Kouoh a créé Raw Material Company, l’un de ses premiers objectifs était d’en faire un lieu qui ne soit pas uniquement dédié à l’art contemporain, mais un lieu où l’art est un moyen de poser des questions sociales ou politiques. Koyo a imaginé Raw comme un lieu à l’intersection de la culture, de la théorie, de l’art et des questions politiques et sociales. C’est pourquoi elle souhaitait depuis longtemps travailler à un cycle sur la notion de liberté individuelle. C’est un sujet qu’elle voulait traiter, à partir de son regard sur certains problèmes d’actualités notamment, de son expérience du Sénégal et de son point de vue sur les médias. Koyo considère qu’aucun sujet n’est tabou pour la culture, et que donc, en tant que lieu de culture, Raw pouvait parfaitement se permettre de traiter la question des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe, en Afrique. Elle souhaitait par ailleurs que le projet s’étende dans le temps, pour que l’on puisse traiter la question en profondeur, sans urgence, et d’une façon suffisamment exhaustive pour amener le débat de façon sereine et construite. « Libertés individuelles » est ainsi devenu un programme d’un an, construit autour de différents actes.

C& : Vous parlez d’homosexualité, mais dans la description du projet, il n’y a justement pas ce mot ?

EBDC : Oui, c’est volontaire, car justement je ne parle pas d’« homosexualité ». Je veille à ne pas utiliser ce terme précisément parce que c’est un terme importé. Suite à toute la réflexion menée pour cette exposition, il me semble qu’utiliser un terme occidental est une erreur et favorise les tensions et les crispations. L’omniprésence d’un discours et d’une nomenclature occidentalo-centrés est un problème. Au Sénégal par exemple, il existe en wolof tout un vocabulaire pour dire « acte sexuel entre femmes », ou bien « acte sexuel entre hommes », et aussi des nuances très subtiles pour décrire des pratiques ou des attitudes, mais il n’y a pas exactement un terme qui voudrait dire « lesbienne » ou « homo ». Le vocabulaire est également un espace à décoloniser, un espace qui subit l’impérialisme, il faut être vigilant.

C& : « Qui a dit que c’était simple / Who Said It Was Simple », c’est donc le titre de l’exposition…

EBDC : Pour ce qui est du titre, il est emprunté à un poème d’Audre Lorde. C’est un poème que j’aime beaucoup, qui tente de décrire la colère d’une femme et qui pose cette question de la nécessité ou non d’une identité et de l’indépendance d’un individu en fonction de ses pratiques : quelles possibilités a-t-il pour se définir ? Par ailleurs, la réflexion d’Audre Lorde m’a soutenue pendant mes recherches. Et la phrase est amusante, c’était une bonne manière de débuter le cycle, une réponse à tous ceux qui étaient effrayés par ce projet, dubitatifs ou totalement contre.

Qui a dit que c’était simple / Who said it was simple. © Antoine Tempé. Courtesy: Raw Material Company

C& : Et qu’en est-il de la situation, du contexte politique au Sénégal ?

EBDC : Le milieu politique est très soumis au milieu religieux et ce dernier utilise la thématique des relations sexuelles entre personnes de même sexe comme argument de campagne : il s’agit de faire peur aux gens et de les rallier à un certain nombre d’idées. En conséquence, l’image que les médias construisent de l’opinion sénégalaise est une image issue des fantasmes des milieux religieux : celle d’une maladie importée, qui n’aurait jamais existé au Sénégal. Et, paradoxalement, ce discours est renforcé par le travail des ONG et des défenseurs des droits humains qui promeuvent une homosexualité qui n’a en effet rien de sénégalais.

C& : Vous avez travaillé sur les archives comme point de départ ?

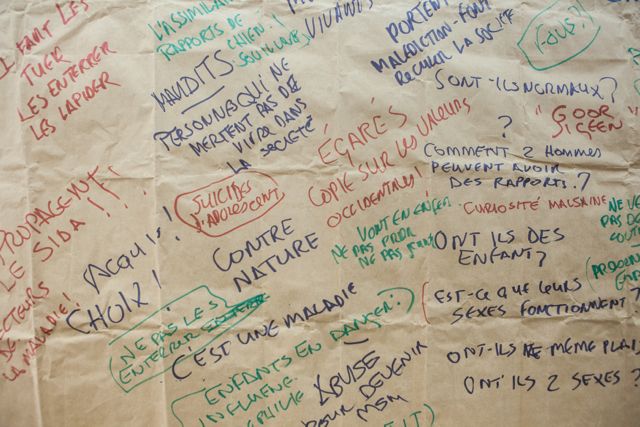

EBDC : Oui, j’ai travaillé d’abord sur des archives médiatiques, le meilleur vecteur pour faire un portrait de l’imaginaire collectif sénégalais d’aujourd’hui, et surtout de ce que serait l’opinion de la société selon ceux qui la dirigent. On a travaillé sur des archives de presse issues de l’école de journalisme, le CESTI, et nous nous sommes tenus à l’actualité des dix dernières années. Le CESTI nous a fourni plus de 2 500 articles de presse et, sur ce total, j’en ai sélectionné une centaine qui me paraissaient assez représentatifs et qui permettaient également de dresser une chronologie significative de ces dix dernières années. Dans l’exposition, on est confronté à cette frise, qui nous conduit de 2003 à 2013. À travers ce parcours, j’invite le visiteur à mesurer la présence croissante du sujet dans la presse, autour de quels événements s’articulent les années fastes. On sent l’instrumentalisation politique et religieuse pendant certaines périodes, lorsqu’il y a des enjeux politiques. On peut sentir les motivations des journalistes : l’aspect commercial de leur traitement, car c’est extrêmement vendeur, mais aussi la manipulation démagogique, populiste qui est faite de leur travail, notamment par certains milieux religieux. J’ai complété cette frise chronologique par des archives de revues, radiophoniques, de blogs et de sites Internet, et aussi par des caricatures de presse.

Qui a dit que c’était simple / Who said it was simple. © Antoine Tempé. Courtesy: Raw Material Company

C& : Est-ce que vous êtes allée plus loin dans votre recherche sur l’archive, concernant l’Histoire ?

EBDC : Ce qui m’intéressait c’était de remonter beaucoup plus loin dans le temps et donc de travailler non pas seulement sur des archives issues des médias mais également avec des chercheurs, des historiens et des anthropologues. Il y a un certain nombre de chercheurs africains qui ont étudié la question des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe, d’un point de vue historique, en Afrique. Pour le Sénégal, j’ai travaillé avec le professeur Cheikh Ibrahima Niang de l’université Cheikh Anta Diop, un grand spécialiste qui a une connaissance étendue du sujet et qui a recueilli une abondante documentation au cours de ses recherches. Il y a deux de ses articles présentés dans l’exposition qui abordent l’intégration des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes dans l’histoire de la société sénégalaise. Il détaille le rôle politique de ces milieux, notamment la place de ces hommes auprès des femmes, dans une société d’avant la colonisation. On découvre une structuration sociale sophistiquée et pacifiée, qui intégrait le phénomène sans heurts.

C& : Pourquoi y a-t-il eu rupture à ce niveau-là ?

EBDC : Sur ce point, il y a bien sûr différents points de vue. On peut cependant évoquer quelques pistes. Pour beaucoup de chercheurs africains, par exemple pour Ifi Amadiume, l’un des premiers facteurs de discrédit de ces pratiques et structures socioculturelles a été la colonisation, qui a remis en question la façon d’éduquer et de transmettre le savoir. La connaissance était fluide, passant de génération en génération, selon un système de classes d’âge proprement panafricain. Or ce fonctionnement a été bouleversé et complètement remis en question, il a perdu sa continuité. Le discours religieux – discours missionnaire ou non – a accompagné ce phénomène. Personnellement, je crois beaucoup à cette origine coloniale, où l’ensemble des pratiques culturelles a été incompris, moqué et est tombé en désuétude, parce que l’Occident est arrivé avec son lot d’assurance sur le savoir, sur la transmission de ce savoir, sur ce qui était juste, sur ce qui était convenable, sur ce qui était autorisé. Quand tout est détruit, il reste un chantier : l’ignorance à laquelle on est confronté aujourd’hui, l’adhésion à (ou l’importation d’un) modèle impérialiste pour régler ce type de question. Le rejet de ce même modèle n’étant pas davantage source de recréation.

C& : Et par rapport au cycle des « Libertés individuelles », comment se découpe le programme ? C’est vous qui avez ouvert le cycle avec votre exposition…

EBDC : Oui, ensuite se tiendront deux autres expositions. La première pendant la biennale Dak’art, commissariée par Koyo Kouoh et Ato Malinda. Il s’agit d’une exposition d’œuvres d’artistes contemporains tels que Kader Attia, Zanele Muholi, Jim Chuchu, Andrew Esiebo et Amanda Kerdahi, des artistes africains ou de la diaspora africaine. Le projet d’Ato Malinda est de réfléchir à l’existence d’une identité homosexuelle en Afrique, à la possibilité d’une identité queer proprement africaine. Est-ce que cela existe en Afrique et est-ce que cela peut exister en Afrique ? Et si oui comment ? Où existerait-elle si elle existe déjà ? Où pourrait-elle se créer ? Dans le travail de Jim Chuchu, par exemple, on est face à des figures d’êtres hybrides, qui s’inspirent à la fois de traditions africaines païennes et de l’imaginaire contemporain des pratiques homosexuelles. Enfin, le troisième volet du cycle d’exposition, commissarié par Gabi Ngcobo, devrait proposer un projet processuel, c’est-à-dire que l’exposition prendra forme grâce aux échanges et interactions que Gabi va créer entre des individus ici, à Dakar, et des chercheurs du monde entier, toujours autour de cette même thématique d’une africanité queer. Et le dernier acte de l’exposition sera une publication.

C& : Comment percevez-vous le rôle de l’art comme activité militante ? L’art militant ?

EBDC : L’art a cette chance de ne pas être un lieu prédéfini lorsqu’il s’agit de certaines thématiques, ce n’est pas un espace rigide. Beaucoup de visiteurs de l’exposition sont gênés d’ailleurs par ce statut. Ils me demandent, sur un tel sujet, de choisir une position prédéfinie : activiste, avocate, politicienne, défenseur des droits humains, etc. Il ne s’agit pourtant d’aucune de ces positions, je suis commissaire d’exposition, et j’ai eu la grande chance de travailler avec un lieu dont la philosophie intègre l’idée selon laquelle, dans cette vaste notion d’art, on peut extraire la réflexion théorique et l’exposer comme telle tout en ayant pour vocation première d’exposer des œuvres d’art. Mais pour répondre plus directement à votre question, oui je crois, non pas à l’art militant à proprement parler, mais à ce que l’on désigne comme des pratiques artistiques socialement engagées, et je crois au rôle du curator dans ces types de processus. Je crois aussi que les questions postcoloniales qui me préoccupent peuvent être traitées par les artistes. Et je crois, enfin, que le champ de l’art contemporain mondialisé est un espace à décoloniser.

Qui a dit que c’était simple / Who Said It Was Simple, 29 janvier–29 Mmars 2014, Raw Material Company, Dakar.

Seminaire : Reporting on Difference. Different Report? Media, Difference, and Marginality, 7–9 mars 2014, Raw Material Company, Dakar:

« Reporting on Difference. Different Report? » is a three-day seminar that addresses the generally discriminating radical tone with regards to sexual difference in African news media. The seminar will bring together social scientists, historians, religious leaders, lawyers, editors-in-chief and journalists to discuss the current situation in multiple working sessions.

Eva Barois de Caevel est diplômée de l’université Paris-Sorbonne Paris IV en histoire de l’art contemporain. Elle s’intéresse aujourd’hui particulièrement aux questions postcoloniales dans l’art contemporain ainsi qu’aux pratiques artistiques socialement engagées. Elle est co-commissaire des expositions « Temps étrangers » (Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, 2012) et « The Floating Admiral » (présentée dans le cadre de la saison « Nouvelles vagues » au Palais de Tokyo, Paris, 2013), toutes deux réalisées avec son collectif, Cartel de Kunst.

.

Propos recueillis par Aïcha Diallo

More Editorial