Où est votre corps ? P. Staff et Tiona Nekkia McClodden : ouvrir l’espace à la vulnérabilité

Lors d’un séjour de recherche en Suisse, Khanya Mashabela s’est intéressée aux œuvres des deux artistes exposées à la Kunsthalle Basel.

Au mois de juin, j’étais l’une des six curatrices africaines à participer à un voyage de recherche d’une durée de dix jours en Suisse, organisé par Pro Helvetia et le programme Travel Network Grant d’artlink. Nous avons fait des visites de musées, de fondations d’art privées, de foires, de lieux d’art indépendants et d’ateliers d’artistes dans les villes de Bâle, Lausanne, Genève, Berne et Zurich. Je cherchais à mieux comprendre comment les espaces d’art privés et publics en Suisse utilisent leurs ressources et leurs infrastructures pour répondre aux besoins de leurs communautés. Notre groupe était composé de femmes dotées d’une connaissance précise des écologies artistiques du Nigeria, de l’Ouganda, du Togo, du Bénin, du Kenya et de l’Éthiopie. Ce séjour a donc également été l’occasion de discuter des atouts et des défis liés aux mondes de l’art sur l’ensemble du continent.

Lorsque l’on parle d’identité et de corps politiques dans l’art, on insiste toujours sur les représentations figuratives et réalistes du corps. Cette tendance découle en grande partie de l’héritage considérable de l’art du portrait de personnes noires au cours des vingtième et vingt-et-unième siècles. Le genre a débuté comme une déclaration à la fois de la postmodernité et du Black Consciousness Movement [mouvement de conscience noire], avec des sujets qui traduisent l’assurance et le glamour. Ce dernier est ici un acte de résistance, né du désir de se voir soi-même et les personnes qui nous ressemblent, sous un meilleur jour que celui proposé par la grande majorité des arts visuels, de la littérature et des médias. La mode et le style font partie intégrante de la manière dont nous inscrivons nos identités et nos corps dans le paysage culturel, mais ils fonctionnent également comme une armure – une ligne de défense entre les parties vulnérables et charnelles de nous-mêmes et les regards indiscrets. En pénétrant dans la Kunsthalle Basel, je n’avais alors pas conscience que je recherchais cette vulnérabilité – et je ne m’attendais pas non plus à la trouver au milieu du tape-à-l’œil chaotique de la semaine d’Art Basel.

Prenez une inspiration. Retenez-la. Expirez. Recommencez. Encore et encore. Et à nouveau. Soudain, l’acte le plus banal accompli par notre corps, auquel nous ne pensons sans doute que rarement – bien que nous le pratiquions généralement vingt-deux mille fois par jour – devient conscient, manifeste, voire pressant. Nous vivons – ou mourons – à travers la respiration.

Voici les premières lignes du texte de Tionna Nekkia McClodden pour son exposition à la Kunsthalle Basel, intitulée « The poetics of beauty will inevitably resort to the most base pleadings and other wiles in order to secure its release » [La poétique de la beauté aura inévitablement recours aux plus viles plaidoiries et autres ruses pour assurer sa libération]. Ce titre et la première salle de l’exposition, peuplée d’œuvres aux allures de machines d’exercice tortueuses, évoquaient l’effort physique. Au centre de l’exposition se trouvait une machine à compression d’air qui, au bout de longs intervalles de silence, libérait un souffle long et laborieux. Malgré l’absence de corps, ces installations véhiculent une sensation corporelle. Chacune d’entre elles implique un mouvement ou son étouffement. Les cadres et les chaînes en acier (enduites de peinture et de cirage noir mat) de la série A MERCY convoquent la rigidité et le poids. Les ceintures de cuir pendantes de la série THRASHER ne demandaient qu’à être tendues.

Les salles suivantes, plus petites et plus intimes, nous mettent face au corps de l’artiste. La première vidéo, intitulée DIRE / RETENUE, est diffusée via un écran à tube cathodique, évoquant une vidéo de surveillance. McClodden se tient dans une pièce, la caméra centrée sur son torse, qui se gonfle et se dégonfle à chaque respiration profonde. Elle se lie le corps avec des lanières de cuir à boucle, faisant écho à l’installation précédente. L’action fait penser à une routine médicale utilisée pour maintenir son corps en place. Lorsqu’elle se défait de ses liens, sa respiration lourde semble être le symptôme de sa tentative désespérée de se défaire de ses liens. Tout autour de l’écran de télévision se trouvent des toiles peintes avec des touches de cirage et attachées avec de la corde de jute nouée à la manière d’un shibari. Le ligotage est un acte aux multiples fonctions : pour changer la forme de son corps, en tant que pratique médicale, pour jouer avec les dynamiques de pouvoir associées à la sexualité hétéronormative et les subvertir.

Dans la dernière salle se trouvait la deuxième vidéo. Cette impression de surveillance prenait alors une nouvelle dimension : en la regardant, nous pénétrons directement dans la chambre à coucher de l’artiste, allongée sur le dos, un appareil de PPC l’aidant à respirer. J’ai été touchée par sa vulnérabilité, mais aussi par le souvenir du compresseur d’air vu dans la première salle. La pièce et son titre, APNEA trouvent tout leur sens ici. L’artiste et l’œuvre incarnent un croisement entre la machine et l’humain, nous rappelant notre nature de plus en plus hybride dans nos contextes contemporains. Les machines sont devenues les appendices de nos esprits et de nos corps. Dans le dispositif imaginé par McClodden, cette évolution semble positive par rapport aux paysages dystopiques horrifiques que l’on retrouve un peu partout dans la production culturelle et qui se fondent sur la dépendance de l’humain à l’égard de la machine. Bien que l’exposition semble à première vue stérile ou émotionnellement froide, la dernière salle procurait un sentiment d’apaisement.

L’exposition de P. Staff, In Ektase, présentée dans la même institution, débute par la lueur jaune acre de Afferent Nerves. L’installation semblait attendue, en grande partie parce qu’elle était parsemée de personnes qui l’utilisaient comme un filtre Instagram grandeur nature. Mais cette impression a vite changé : la salle suivante était sombre et remplie d’une série de gravures rétroéclairées sur panneaux de verre, intitulée HHS-687. Les panneaux montraient des itérations d’un contrat médical qui s’agrandit et se rétracte selon les différentes échelles de boîtes occultantes. Le contrat est un formulaire de consentement à la stérilisation médicale. Certains panneaux attirent notre attention sur les droits de la patientèle et les conditions dans lesquelles elle peut consentir, tandis que d’autres détaillent les obligations des professionnel·les de la santé en matière de transparence et d’humanité dans les soins prodigués. Dans de nombreux contextes, la stérilisation médicale n’est pas synonyme de consentement ou d’autonomie corporelle. Ce n’est qu’en 2017 que la Cour européenne des droits de l’homme a statué que le fait d’exiger la stérilisation des personnes qui souhaitent changer légalement de genre constitue une violation des droits humains. La stérilisation forcée est associée aux tentatives brutales du gouvernement sud-africain de l’apartheid pour contrôler la population, mais même après ce régime, des responsables du secteur de la santé en Afrique du Sud et au Kenya ont continué à pratiquer la stérilisation de femmes noires séropositives sans leur permission. Le recours de l’artiste à la poésie de l’occultation pour traiter ce contrat de consentement nous invite à reconsidérer la manière dont nos relations avec notre corps sont médiées – et souvent fragilisées – par l’évolution du paysage de la médecine occidentale.

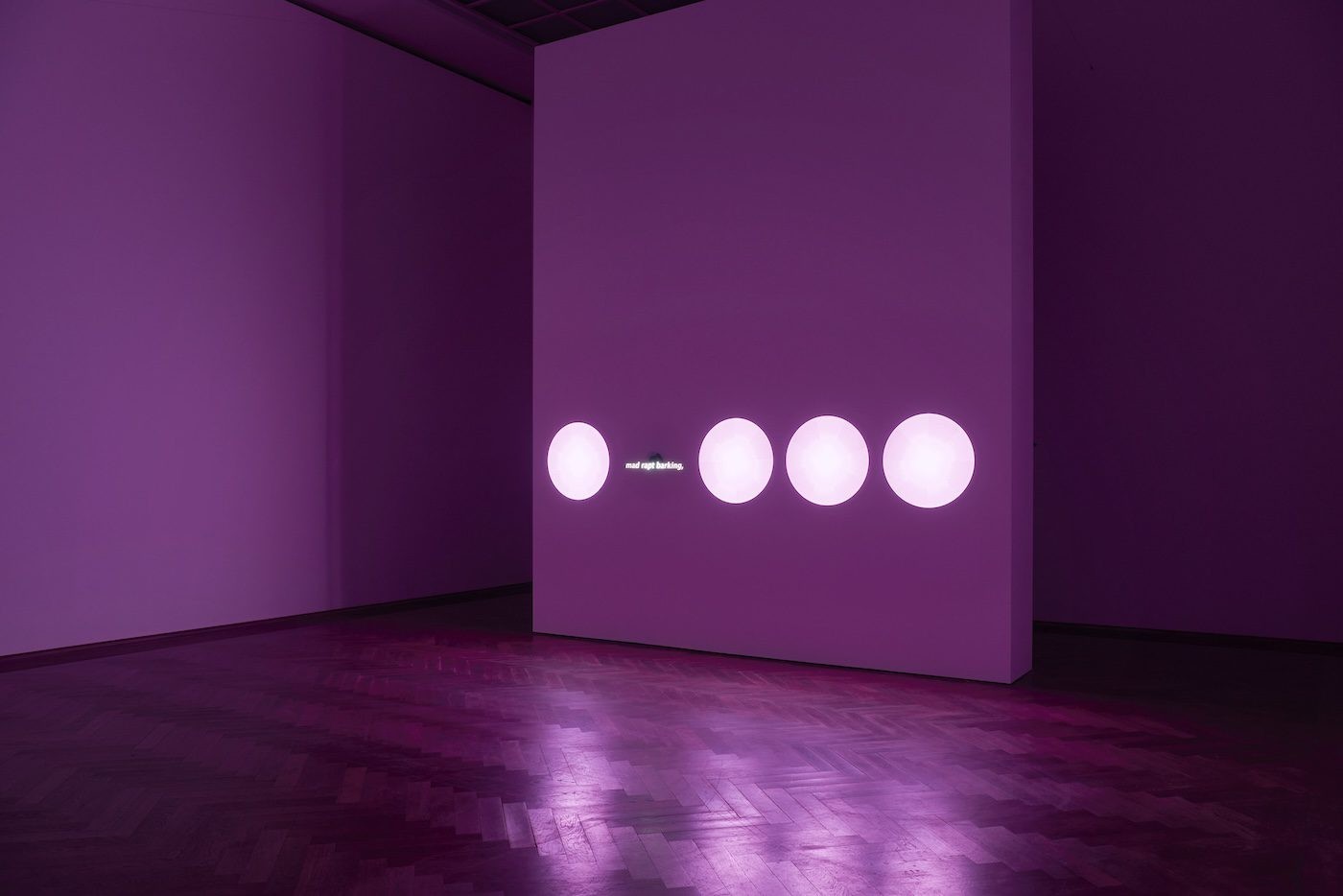

Dans la dernière salle de l’exposition, la plus grande, se trouve une installation vidéo intitulée La Nuit Américaine. Le titre est tiré de la technique qui consiste à donner à une scène de film analogique tournée de jour l’apparence de la nuit à l’aide d’objectifs et de filtres particuliers. L’œuvre vidéo montre l’inopérance de cette façade : le soleil surgit comme un orbe bleu flottant dans les coins des scènes, les ombres sont trop prononcées, les gestes des personnes sont clairement diurnes. Les mouvements de caméra sont vertigineux, tout a une teinte bleue, les lumières clignotent sur les murs de la pièce. L’installation vidéo évoque une attaque de panique en continu. Les images se superposent aux spectres de celles déjà passées, mais gravées dans nos rétines. Elle s’achève par un crescendo de lumière aveuglante. Dans La Nuit Américaine, la technique simule l’expérience de la dissociation.

Ce qui est le plus saisissant dans les expositions de McClodden et de P. Staff, c’est l’espace qu’elles ouvrent à la vulnérabilité. L’un des plus grands méfaits de la marginalisation sous ses nombreuses formes (racisme, sexisme, homophobie, transphobie, validisme) est de dépouiller les personnes marginalisées de leur capacité à être vulnérables. La prédominance de beaux sujets dans le contexte africain n’est pas due à un manque de créativité ; nous ne sommes pas toujours des personnes fortes, excellentes et belles comme les sujets de la plupart des peintures figuratives contemporaines. Le fait que les œuvres présentées dans les deux expositions aient été commandées récemment par la Kunsthalle Basel me semble révélateur. De retour en Afrique du Sud, certains désirs se sont précisés : celui d’un environnement dans lequel on se sente plus en sécurité sur le plan émotionnel et physique ; également une écologie artistique suffisamment solide pour accueillir ce niveau de vulnérabilité au-delà du marché, ainsi que les matériaux inhabituels et les choix esthétiques ambivalents que McClodden et P. Staff ont choisis pour l’exprimer.

Khanya Mashabela est administratrice d'art, historienne de l'art, critique, conférencière et poète. Elle est titulaire d'une licence (avec mention) en histoire de l'art de la Michaelis School of Fine Art. Elle vit et travaille actuellement au Cap.Ce texte a été réalisé avec le soutien de Pro Helvetia Johannesburg, la Fondation suisse pour la culture.

Critique

The Re:assemblages Symposium: How Might We Gather Differently?

Werewere Liking: Of Spirit, Sound, and the Shape of Transmission

Paris Noir : surréalisme, abstraction et figuration panafricains

Critique

The Re:assemblages Symposium: How Might We Gather Differently?

Werewere Liking: Of Spirit, Sound, and the Shape of Transmission