L'esprit résilient de la Biennale de Bamako

Le principal festival de photographie du continent est un cri à l'autonomie africaine et une plateforme pour de nouvelles voix, écrit Obidike Okafor.

Célébrant leur trentième anniversaire cette année, les Rencontres de Bamako, au Mali, sont un témoignage de résilience. Récemment, la première biennale de photographie d'Afrique a dû surmonter de formidables défis juste pour continuer d'exister. Toutefois, en explorant la façon dont la communication verbale et non verbale se manifeste à travers l'imagerie, les gestes et la mémoire partagée, quatorzième édition invite les spectateurs à des conversations réfléchies sur l'identité, l'histoire et l'avenir.

Dans un contexte où les conflits et les déplacements ont bouleversé d'innombrables vies, la biennale démontre non seulement la détermination de ses organisateurs et artistes, mais aussi la capacité de l'art à perdurer, inspirer et connecter. Historiquement organisée par le gouvernement et l'Institut Français, les Rencontres de Bamako auraient pu perdre de leur importance en raison de l'absence du soutien de la France et des coupes budgétaires importantes effectuées cette année. Au lieu de cela, elles sont devenues un cri de ralliement pour l'autonomie africaine tout en conservant leur rôle de plateforme pour de nouvelles voix.

Le thème de l'exposition, KUMA, qui signifie " parole " ou " voix " en bambara, soulève une question centrale : " Face au défi de l'intelligence artificielle, qu'adviendra-t-il de l'intelligence africaine ? Alors que la technologie brouille les frontières entre le réel et le virtuel, l'exposition, intitulée La Panafricaine, explore le rôle de la photographie dans la préservation de l'authenticité, du patrimoine et de l'émotion humaine. J'ai trouvé que le résultat engendrait des conversations réfléchies sur les perspectives que les photographes peuvent adopter dans un monde où la nature même des images est en cours de redéfinition.

Trente photographes ont été sélectionnés pour La Panafricaine. La photographe éthiopienne Maheder Haileselassie Tadesse a remporté le premier prix du jury pour son exploration évocatrice du temps et de la mémoire, en superposant des images d'archives du XIXe siècle réalisées par des Européens avec ses propres photographies et albums familiaux. Le photographe nigérian Victor Adewale, dont le travail est essentiellement documentaire, et l'artiste multimédia ivoirienne Willow Evann ont également été récompensés, tandis que des mentions honorifiques ont été décernées à Seyba Keita, du Mali, et à l'artiste sénégalo-allemande Dior Thiam, dont les œuvres chargées d'émotions résonnent profondément auprès du public.

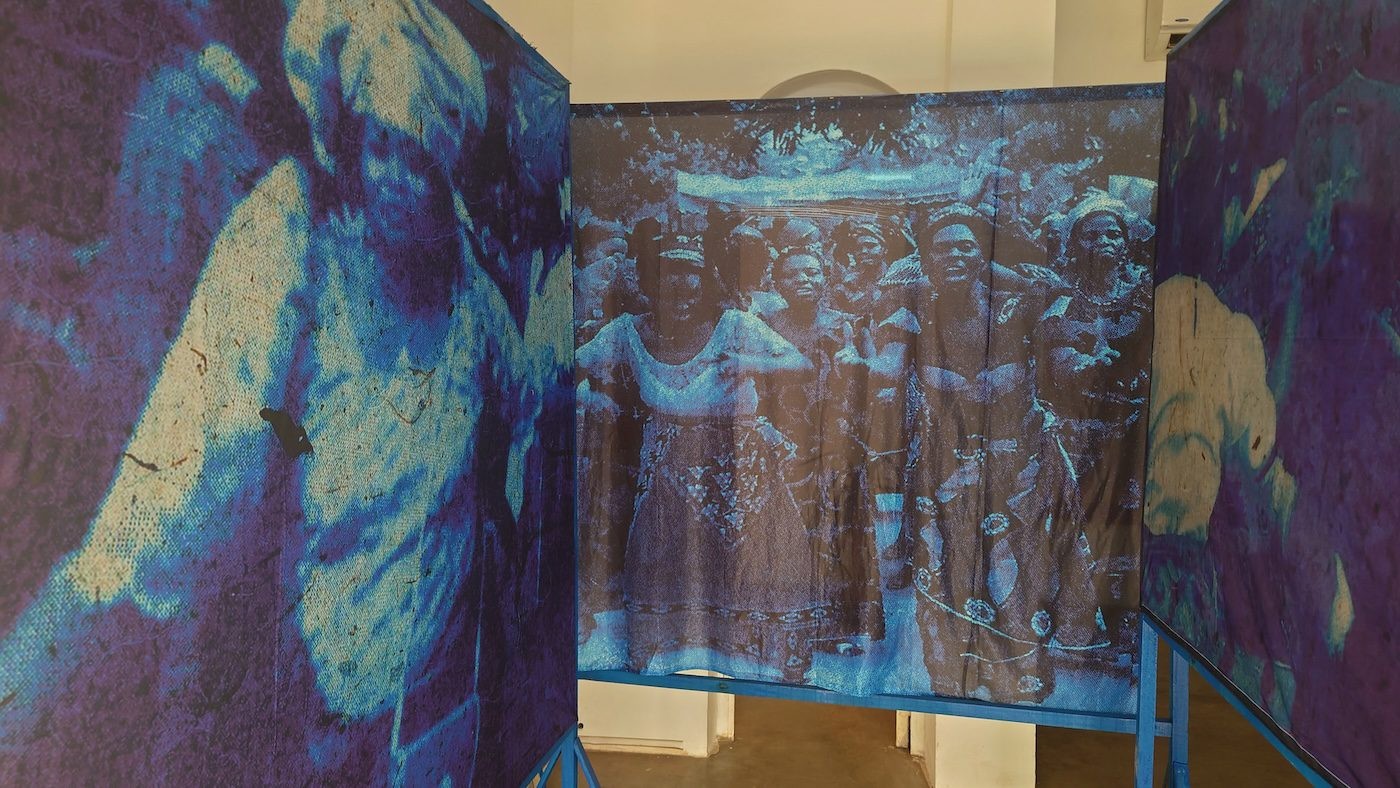

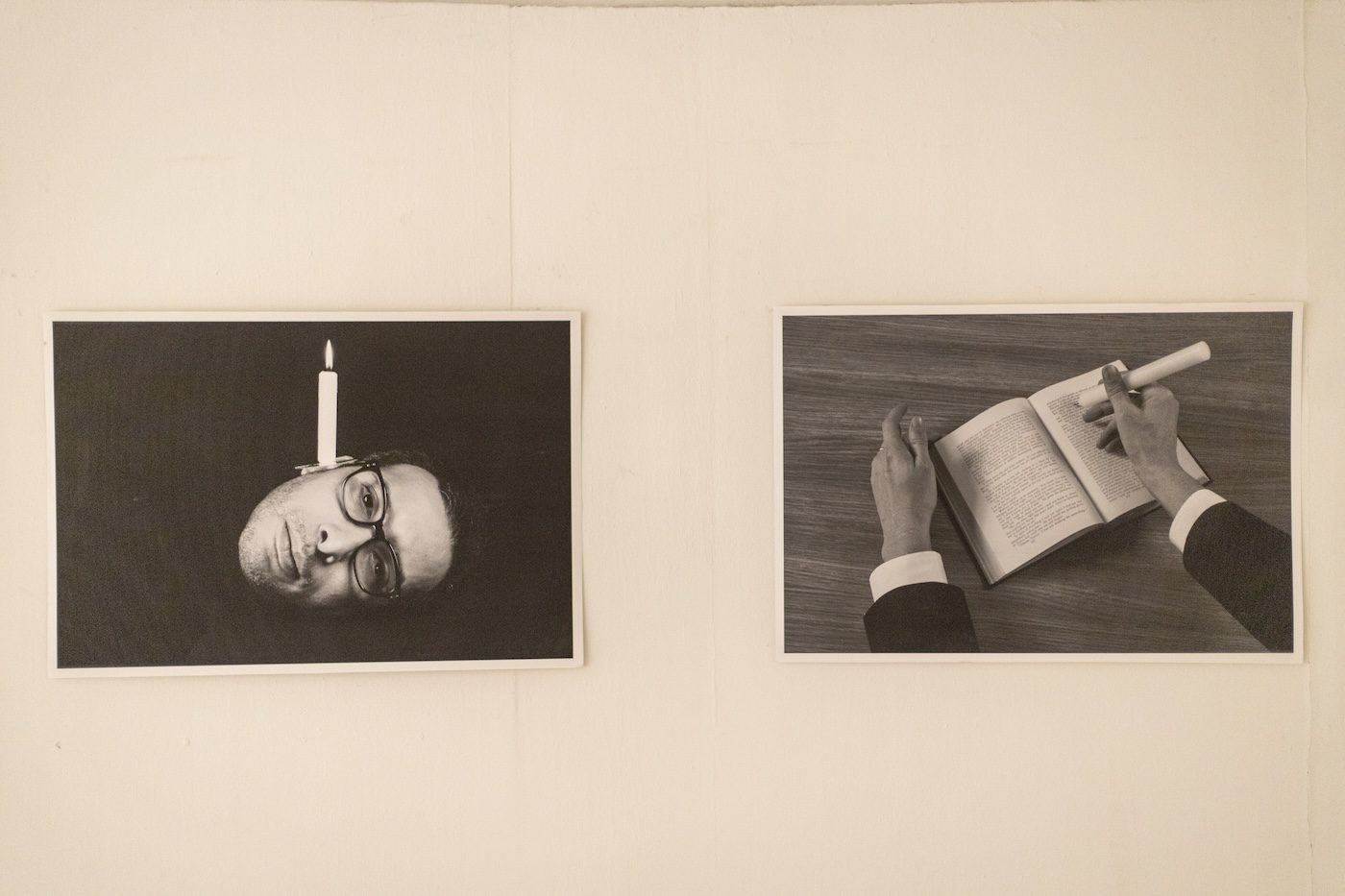

L'artiste nigérian Myles Igwe a présenté une installation intitulée Ndi Nwanyi, qui combine la photographie, la réalité virtuelle et le son pour explorer les rites funéraires Igbo. "La photographie peut transcender les frontières et transformer les traditions locales en conversations universelles", explique Igwe. Dans leurs œuvres, la Zimbabwéenne Cynthia Matonhodze et le Marocain Mounir Fatmi ont mêlé narration visuelle et verbale. L'œuvre de Matonhodze, A Place to Call Home, juxtapose des photographies d'archives au récit de William Phiri, un ouvrier migrant à la retraite, créant ainsi une exploration poignante du vieillissement et de l'appartenance. Calligraphy of Fire de Fatmi utilise des images de bougies allumées pour explorer la tension entre la connaissance et la censure. Ces œuvres ont illustré la capacité de la photographie à susciter l'intérêt des spectateurs à de multiples niveaux.

"Nous nous sommes demandé où se trouve la voix africaine dans le monde, en Afrique et dans la diaspora", explique Igo Diarra, le galeriste et directeur artistique de cette édition de l'exposition. "Nous parlons pour nous. Dans le passé, la voix du politicien était très sonore, mais de nos jours, nous pensons que la voix de l'artiste devrait être plus forte, comme celle des musiciens et des écrivains. C'est pourquoi nous avons lancé le défi aux photographes d'apporter de nouvelles conversations, de nouvelles voix".

Cependant, les artistes ont ressenti les difficultés logistiques et financières de la biennale. Le photographe marocain M'hammed Kilito a regretté la diminution de la fréquentation par les professionnels internationaux de l'art. "Ces deux dernières éditions ont souffert de plusieurs problèmes - financiers, logistiques et manque de savoir-faire - et la biennale ne voit plus l'affluence de professionnels qu'elle avait l'habitude d'avoir", déclare-t-il. "Par exemple, à part quelques photographes qui ont pu participer cette année, il n'y avait pas de professionnels de l'art qui auraient pu aider en écrivant sur la biennale et en contribuant à une plus grande visibilité et peut-être en permettant aux photographes participants de voir un certain intérêt de la part d'institutions et de conservateurs d'art".

Diarra reconnaît les difficultés, soulignant la nécessité d'un soutien à l'intérieur de l'Afrique. "Nous avons beaucoup de personnes fortunées sur ce continent qui pourraient soutenir la Biennale de Bamako, mais elles ne voient pas encore la valeur de l'art. L'Afrique doit promouvoir ses propres initiatives", a-t-il déclaré. M. Diarra a salué la résistance et la créativité des artistes et des conservateurs qui ont donné vie à la biennale en dépit d'un budget très limité.

"Réaliser une biennale de cette ampleur est très difficile avec un budget limité", me confie Diarra. "Nous avons donc dû faire preuve de créativité. Je suis reconnaissant envers tous les conservateurs et artistes dévoués, car ils ont été très compréhensifs et ont contribué à assurer le bon déroulement de la biennale. Pour eux, la participation était primordiale - ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas ça, mais c'est l'idée. Et je crois que l'Afrique devrait soutenir une grande initiative africaine comme la Biennale de Bamako".

Depuis sa création, la Biennale de Bamako a lancé la carrière de photographes pionniers comme Samuel Fosso, connu pour ses autoportraits emblématiques qui remettent en question les stéréotypes et réimaginent l'histoire. La biennale de cette année a continué à servir de plateforme pour les talents émergents tout en célébrant les voix établies. Diarra a raison de dire que l'absence de bailleurs de fonds importants cette année devrait servir de signal d'alarme, mettant en évidence la nécessité pour l'art africain d'être défendu par ses propres communautés et diasporas. Comme toute autre institution artistique, l'avenir de la biennale repose sur sa capacité à sécuriser un soutien durable.

La Biennale de Bamako 2024 n'est donc pas un simple événement, mais un rappel frappant des défis à venir. Pour conserver son statut de premier festival de photographie en Afrique, elle doit s'assurer des partenariats stratégiques à long terme. C'est un appel à l'action pour les philanthropes, les institutions et les gouvernements africains afin qu'ils reconnaissent la valeur de l'art et investissent dans son avenir. Il véhicule un message puissant : l'art africain, à l'instar du continent lui-même, est résilient, dynamique et illimité. Il ne prospère pas dans l'isolement, mais à travers le dialogue, l'innovation et le soutien mutuel.

La 14e édition des Rencontres de Bamako – Biennale Africaine de la Photographie se tiendra du 16 novembre 2024 au 15 janvier 2025 à Bamako, au Mali. Basé à Lagos, Obidike Okafor est consultant en contenu, journaliste d'art indépendant et réalisateur de documentaires.Traduit par Manyakhalé „Taata“ Diawara.

Critique

The Re:assemblages Symposium: How Might We Gather Differently?

Werewere Liking: Of Spirit, Sound, and the Shape of Transmission

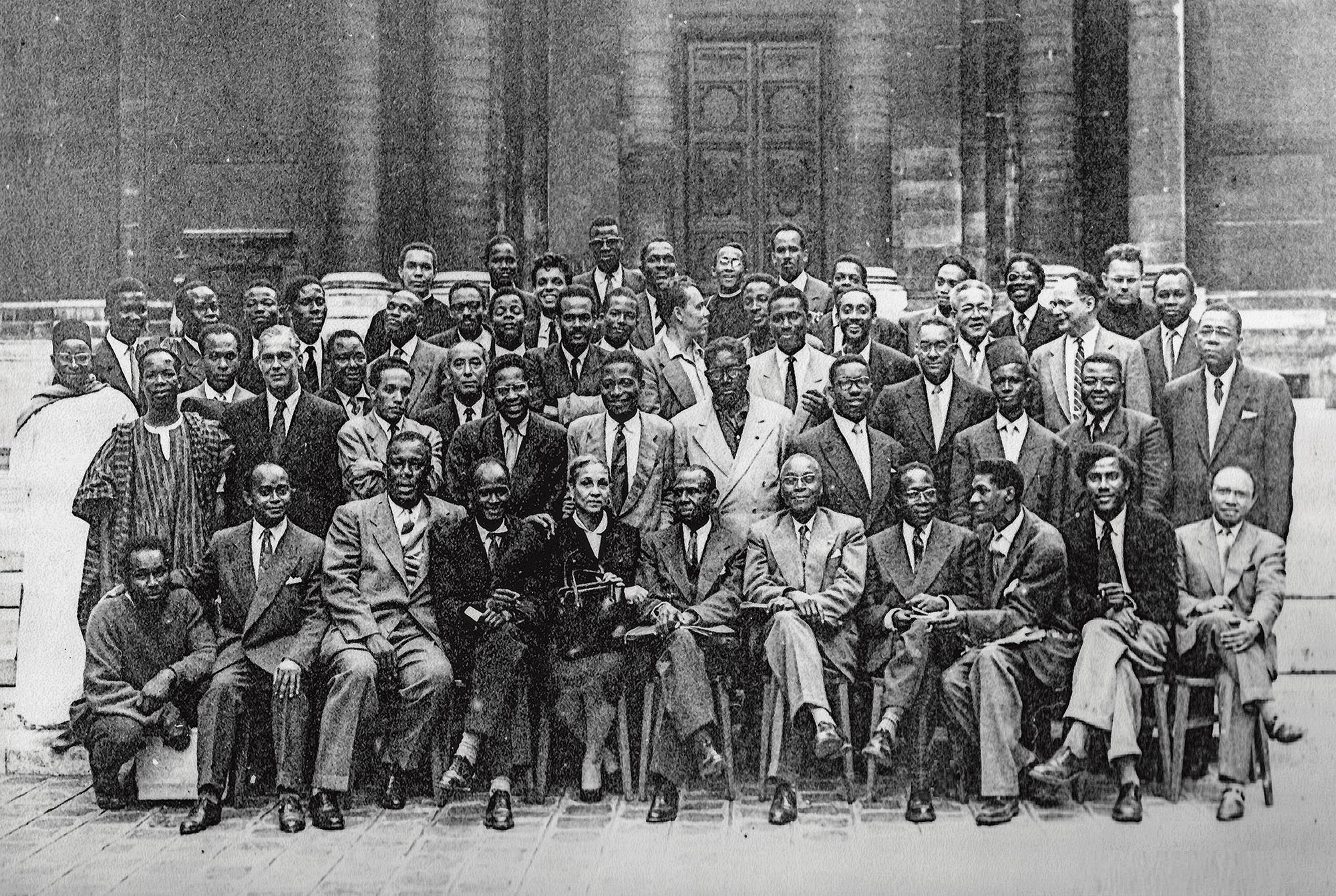

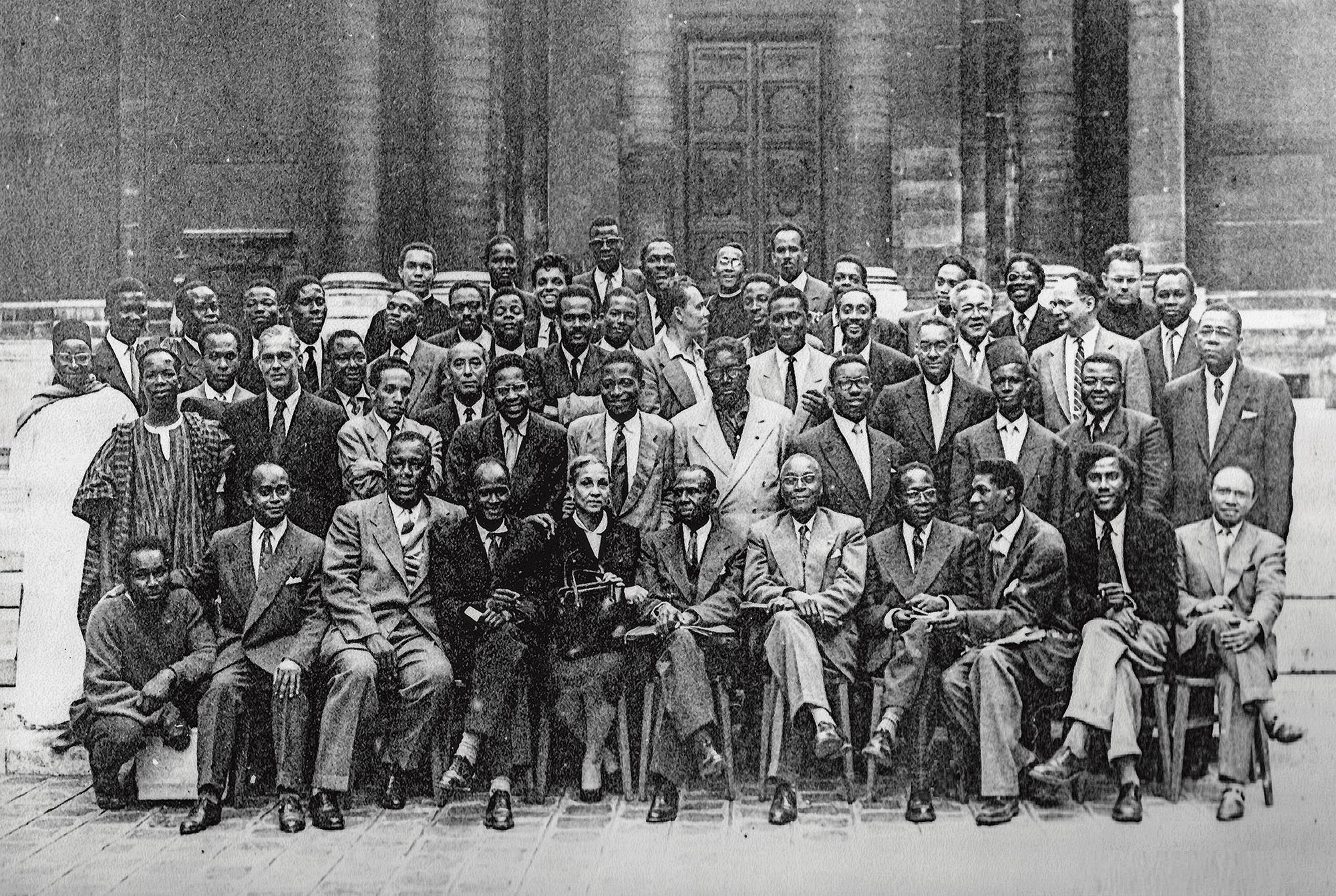

Paris Noir : surréalisme, abstraction et figuration panafricains

Critique

The Re:assemblages Symposium: How Might We Gather Differently?

Werewere Liking: Of Spirit, Sound, and the Shape of Transmission